Wir haben in der letzten Veranstaltung die Güterbegriffe, mit denen die Ökonomen hantieren, angesprochen. Vereinfacht gesagt: Die allermeisten Güter, die Ihnen begegnen (und von denen Sie mehr oder wenige viele haben wollen, wenn Sie es sich denn leisten könnten) sind private Güter. Deren Charakteristikum lässt sich so auf den Punkt bringen: Für diese Güter existiert ein Markt und die Nachfrager müssen einen Preis bezahlen. Wer dies nicht will oder kann, wird von der Nutzung ausgeschlossen (Ausschlussprinzip). Also wenn Sie sich die Sachen anders als Ihr Dozent nicht leisten können, weil Sie nicht über die notwendige Kaufkraft verfügen, dann werden Sie vom Konsum dieser Güter einfach mal ausgeschlossen. Pech gehabt oder eben mehr lernen, damit Sie auch Professor werden. Aber da gibt es noch zwei andere, wichtige Güterarten:

Öffentliche Güter (auch Kollektivgüter genannt) sind Güter, die bei der Nutzung durch eine Person gleichzeitig von einer anderen Person genutzt werden können (z. B. Straßenbeleuchtung, äußere Sicherheit). Von der Nutzung öffentlicher Güter können Einzelne nicht ausgeschlossen werden. So können beispielsweise bestimmte Bürger, die nicht bereit sind, für die Landesverteidigung Geld zu bezahlen, von der Nutzung dieses öffentlichen Gutes nicht ausgeschlossen werden. In diesem Fall muss der Staat für das Güterangebot sorgen und dieses Angebot durch öffentliche Mittel finanzieren (Steuerfinanzierung). Die Nicht-Ausschließbarkeit im Konsum gilt auch für ein anderes „reines“ öffentliches Gut, die innere Sicherheit, also Polizei und Justiz. Sie alle könnten sich sofort konkrete Exemplare vorstellen, die liebend gerne vom Konsum dieses Gutes ausgeschlossen werden möchten.

Das zweite Merkmal öffentlicher Güter ist die Nicht-Rivalität im Konsum. Sie können zur gleichen Zeit von verschiedenen Individuen konsumiert werden. Bei den privaten Gütern, beispielsweise einem Auto, gibt es hingegen eine unmittelbar nachvollziehbare Rivalität im Konsum, denn das Auto kann nur von einem gefahren werden, der oder die anderen gehen leer aus. Die Rivalität beim Konsum eines Gutes kann man sich auch als einen negativen externer Effekt vorstellen (was man sich darunter vorstellen muss und warum das so ein wichtiger Begriff ist, haben wir in der Vorlesung im Themenfeld Marktversagen behandelt). Beispielsweise kann es durch Überfüllungseffekte zu einer gegenseitigen Behinderung der Verkehrsteilnehmer auf öffentlichen Straßen kommen (Stau).

➔ Der Terminus „öffentliche Güter“ taucht immer wieder auf, auch in der wirtschaftspolitischen Debatte, in der es um die Frage der Daten und ihrer Regulierung geht. Hierzu ein Beispiel: In einer Anhörung des Ausschusses „Digitale Agenda“ des Deutschen Bundestags im Jahr 2014 hat der ehemalige Vorsitzende der Monopolkommission der Bundesregierung, der Düsseldorfer Ökonom Justus Haucap eine Stellungnahme abgegeben zum Thema „Open Data“. Dort kann man lesen:

»Vorangestellt sei noch, dass Daten bzw. Informationen aus ökonomisch- theoretischer Sicht Eigenschaften von öffentlichen Gütern haben. Als öffentliches Gut bezeichnen Ökonomen (in etwas anderer Abgrenzung als etwa Politikwissenschaftler) solche Güter, die grenzkostenlos mehrnutzbar bzw. nicht- rivalisierend in der Nutzung sind. Auf Deutsch übersetzt heißt das: Die Möglichkeit, Daten (oder allgemein Informationen) zu nutzen, werden für einen Nutzer A nicht etwa dadurch reduziert, dass ein Nutzer B diese Daten auch nutzt. Einen Datensatz können – im Gegensatz zu nahezu allen anderen Rohstoffen, Produkten oder Dienstleistungen – im Grunde beliebig viele Nutzer verwenden, ohne dass sich der Datensatz irgendwie abnutzt. Während andere Rohstoffe (wie etwa ein Barrel Öl) nicht von mehreren gleichzeitig genutzt werden kann (der Konsum ist rivalisierend), ist dies bei Daten anders. In Kombination mit der Beobachtung, dass Rohdaten wie ein Rohstoff als Input zur Produktion anderer Dienstleistungen (etwa Apps) genutzt werden, spricht einiges dafür, diesen Rohstoff möglichst preisgünstig zur Verfügung zu stellen …«

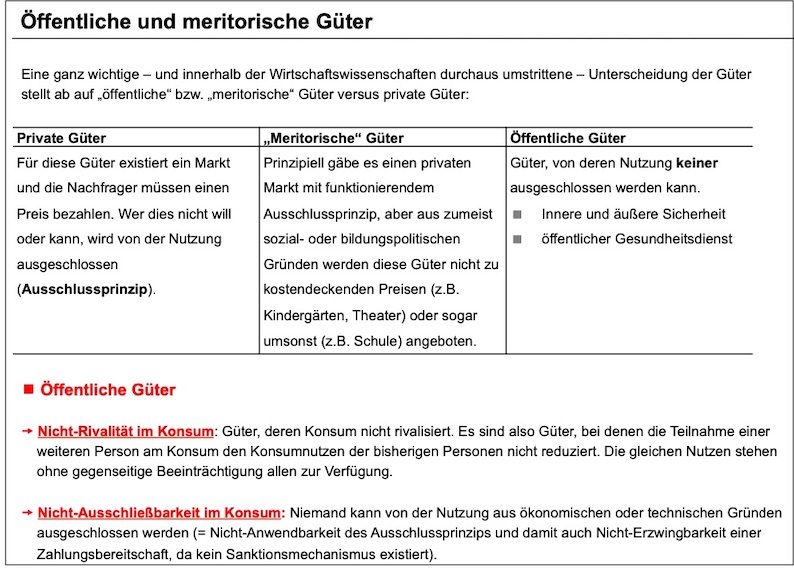

In der folgenden Tabelle habe ich Ihnen ausgehend von den beiden Dimensionen Nicht- Rivalität sowie Nicht-Auschließbarkeit im Konsum die wichtigsten Güterbegriffe zusammenfassend dargestellt:

Was aber hat es mit diesen „meritorischen Gütern“ auf sich?

Echte oder „reine“ öffentliche Güter sind selten, es lassen sich dafür nicht viele Beispiele finden. Also sind alle anderen Güter private Güter. Aber wie immer im Leben gibt es nicht nur Schwarz oder Weiß, sondern auch viele Grautöne. Und dazu gehören die sogenannten meritorischen Güter. Wo kommt dieser Begriff her? Meritorisch ist abgeleitet aus dem lateinischen Begriff meritum, den man mit „das Verdienst“ übersetzen kann. Der Begriff wurde in den 1950er Jahren durch den Ökonomen Richard Musgrave eingeführt und bezeichnet Güter, die ein Mensch unabhängig von seiner individuellen Leistung „verdient“.

Meritorische Güter sind Güter, deren Nützlichkeit die Bürger verkennen, sei es aufgrund fehlender oder falscher Informationen, sei es aufgrund verzerrter Präferenzen. Wenn staatliche Stellen überzeugt sind, dass eine Korrektur der individuellen Präferenzen notwendig ist und ein Eingriff in die Konsumentensouveränität erfolgen muss , kann der Staat das Angebot dieser meritorischen Güter übernehmen. Bei einer privatwirtschaftlichen Regelung käme eine als unzureichend angesehene Versorgung mit diesen Leistungen zustande.

➔ Beispiel für ein meritorisches Gut: Eine Sozialversicherung mit Versicherungspflicht wegen fehlender oder unzureichender individueller Vorsorge(möglichkeit) gegen große Lebensrisiken wie Krankheit, Invalidität, Alter, Arbeitslosigkeit. So lässt sich die Sozialversicherungspflicht durch den Staat auch daraus ableiten, dass wir es bei vielen Menschen mit dem Problem der „Minderschätzung zukünftiger Risiken“ zu tun haben, man würde also ohne Versicherungszwang z.B. auf eine Alterssicherung verzichten. Die Grundproblematik der Minderschätzung zukünftiger Risiken zeigt sich ganz ausgeprägt bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen hinsichtlich des gesundheitsgefährdenden Verhaltens oder der Vorsorge für das Alter oder den Fall der Pflegebedürftigkeit.

➔ „Meritorische Güter“ sind auch Gegenstand der höchstrichterlichen Rechtsprechung in Deutschland gewesen. Hierzu als ein Beispiel aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 3. April 2001 zur Pflegepflichtversicherung, hier zu strittigen Frage, ob die gesetzliche Verpflichtung für privat Krankenversicherte, sich einer privaten Pflegepflichtversicherung anschließen zu müssen, gegen die Verfassung verstößt. Das Bundesverfassungsgericht hat diesen staatlichen Zwang als verfassungskonform bewertet – mit einer Argumentation, die ausdrücklich Wesensmerkmale „meritorischer Güter“ aufgreift:

➞ Zweck der Pflegeversicherung ist ein legitimer Gemeinwohlbelang. Die Pflichtversicherung für alle Bundesbürger zur Aufbringung der finanziellen Mittel zur Wahrung der Menschenwürde in der Situation der Pflegebedürftigkeit durch den Staat ist legitim. Die Einführung einer alle Bürger umfassenden Pflichtversicherung ist geeignet, das dargelegte Ziel zu erreichen – auch wenn die Leistungen im Pflegefall begrenzt sind und vor allem in der stationären Pflege nicht ausreichen. Durch die Pflegeversicherung fördert der Staat mittelfristig das Entstehen einer leistungsfähigen und bedarfsgerechten Pflegestruktur.

➞ Der Gesetzgeber durfte von der Erforderlichkeit einer die ganze Bevölkerung umfassenden Pflichtversicherung ausgehen, da große Teile der Bevölkerung mangels “Versicherungsdrucks” nicht bereit waren, sich freiwillig gegen das Risiko der Pflegebedürftigkeit zu versichern.

➞ Gleichermaßen durfte der Gesetzgeber auch alle Bürger in die Pflichtversicherung einbeziehen, auch wenn das Pflegerisiko erst im Alter signifikant ansteigt, denn das Risiko besteht bei jedem und kann sich bei jedem jederzeit verwirklichen.

Allerdings kann sich der eine oder andere von Ihnen vorstellen, dass die Abgrenzung von „meritorischen Gütern“ nicht unumstritten ist, es handelt sich ja um eine Grauzone. Und nicht wenige Ökonomen präferieren eine restriktive Abgrenzung, denn mit der Feststellung, ein an sich privates Gut haben „öffentlichen Gutscharakter“ und wird deshalb als „meritorisches Gut“ definiert, geht einher, dass eine Mitfinanzierung aus öffentlichen Mitteln abgeleitet wird.

Die Rechnung bitte! Die Hochschulausbildung als meritorisches Gut und die Perspektive der Bildungsökonomie auf die höchst umstrittene Frage nach Studiengebühren

Die Ausgangsfrage dieses Abschnitts kann man so formulieren: Um was für ein Gut handelt es sich bei der Hochschulausbildung – ist ein Studium ein öffentliches, ein meritorisches oder ein privates Gut? Sie müssen jetzt tapfer sein – man kann diese Frage nicht in zwei Absätzen beantworten.

Zu den meritorischen Gütern gehört auch der gesamte Bereich der Hochschulbildung. Grundsätzlich handelt es sich bei der Ausbildung an einer Hochschule um ein privates Gut – man könnte das organisieren wie den Verkauf von Äpfeln oder Unterhosen. Wer über die notwendige Kaufkraft verfügt, kann sich die Dinge leisten, die anderen wären vom Konsum der Hochschulausbildung ausgeschlossen. Aber es gibt zahlreiche Gründe dafür, diesen Weg nicht zu wählen, denn natürlich hat auch die Gesellschaft bzw. im engeren Sinne die Volkswirtschaft etwas davon, wenn die Menschen eine ordentliche Ausbildung bekommen. Und schon befindet sich die Hochschulausbildung im Bereich der meritorischen Güter, selbst wenn man das „nur“ rein ökonomisch begründet. Das hat ganz handfeste Auswirkungen, denn je stärker der öffentlichen Gutscharakter von etwas ist, umso stärker ist die Legitimation für eine Steuerfinanzierung dieser Leistungen. Das ist ja auch ein wesentlicher Grund dafür, dass viele Ökonomen besonders kritisch darauf schauen, wenn ein bestimmtes Gut als meritorisch definiert wird.

Vor einigen Jahren gab es in Deutschland konkrete Ansätze hin zu einer Einführung

von Studiengebühren. Eine ganze Reihe an Bundesländern hat dann Studiengebühren eingeführt – das betraf die Jahre zwischen 2006 und 2014. Diese sind mittlerweile so gut wie vollständig abgeschafft worden. Immer wieder taucht in der Diskussion über das Pro und Contra von Studiengebühren das Argument auf, dass durch diese monetäre Belastung der Studierenden Menschen von einem Studium abgehalten werden, die sich dieses nicht leisten können. In der Übung wurde kurz darauf hingewiesen, dass es durchaus auch andere Möglichkeiten gibt, diesen natürlich nicht angestrebten Effekt einer monetär bedingten Nicht- Inanspruchnahme zu vermeiden. Beispielsweise durch nachgelagerte Studiengebühren, wie wir sie in Australien oder anderen Ländern finden können.

➔ Die Diskussion über nachgelagerte Studiengebühren taucht immer noch und immer wieder in Deutschland als Anregung bzw. politische Forderung auf. So beispielsweise vor kurzem zum Beginn des Wintersemesters 2019/20. Die „Wirtschaftswoche“ berichtete am 30. September 2019 unter dieser Überschrift: OECD- Bildungsdirektor fordert nachgelagerte Studiengebühren: »Pünktlich zum Start des Wintersemesters fordert der Bildungsforscher und OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher die Einführung von nachgelagerten Studiengebühren. Sie sollen der Qualität der Hochschulen zugute kommen.« Nur eine kleine Anmerkung zur OECD und dem dort tätigen Andreas Schleicher: Der wird auch immer wieder als „Mr. Pisa“ bezeichnet, denn die OECD – eigentlich eine Wirtschaftsorganisation der Industrieländer – ist die Institution, die in zahlreichen Ländern parallel die berühmt-berüchtigten „Pisa-Studien“ durchführt, die immer wieder zu erregten öffentlichen Debatten über das Abschneiden der eigenen Schüler/innen und (mögliche) Defizite des Bildungssystems geführt haben. Zurück zu der Forderung von Andreas Schleicher: »Schleicher plädiert … für ein Modell der Studienfinanzierung wie in Australien oder England. Dort würden die Hochschulen über Studiengebühren finanziert, die einkommensabhängig nachgelagert seien. „Nach diesem Modell erhalten Studierende ein staatlich garantiertes, unverzinstes Darlehen, aus dem sie die Studiengebühren bezahlen und das sie erst (und nur dann) zurückzahlen müssen, wenn sie ein bestimmtes Einkommensniveau erreicht haben“, sagte Schleicher.« Aber was ist mit dem gerade auch in der deutschen Debatte immer wieder vorgetragenen Argument, dass Studiengebühren sozial ungerecht seien, da sie die jungen Menschen aus finanziell schwachen Haushalten benachteiligen und im Ergebnis vielleicht sogar von einem Studium abhalten?

Dazu wird Schleicher in dem Artikel so zitiert – und das Grundargument von ihm wird gleich noch auftauchen: »Nach Ansicht des OECD-Experten wären solche Studiengebühren sozial gerechter als das heutige gebührenfreie Studium, da Geringverdiener sie gar nicht oder nur teilweise zurückzahlen müssten und Absolventen mit „größeren privaten Erträgen weniger öffentliche Subventionen erhalten“. Beim gebührenfreien und aus Steuergeldern finanzierten Studium zahlten dagegen am Ende „die Facharbeiter für das Studium der Kinder wohlhabenderer Eltern“.« Das muss man jetzt erst einmal sacken lassen – um es gleich wieder aufzurufen, denn Schleicher bezieht sich hier auf ein gängiges bildungsökonomisches Argumentationsmuster. Das will ich Ihnen etwas vertiefend darstellen:

Grundsätzlich – bei aller durchaus verständlichen Kritik an den Studiengebühren – gilt der folgende ökonomische Zusammenhang:

➔ Je stärker der private, individuelle Nutzen aus einer Bildungsinvestitionen ist, desto stärker sollte die Eigenbeteiligung ausfallen.

Die bildungsökonomische Argumentation geht so: Wenn man ein Studium bzw. die Entscheidung, ein Hochschulstudium zu absolvieren, in den Kategorien eines privatwirtschaftlichen Investitionskalküls diskutiert, wäre die Privatisierung der Finanzierung einer solchen Ausbildung die Konsequenz.

Das ist eine für viele sicher erst einmal eine „steile“ These. Welche Annahmen stehen dahinter?

➔ Da die Akademiker erheblich von ihrem Studium profitieren, sollten sie auch die dadurch entstehenden Kosten tragen, ein Ansatz, der im Übrigen bei anderen Abschlüssen, etwa in der Meisterausbildung, durchaus üblich ist. Dieses Prinzip gilt umso mehr, wenn ein Studium überwiegend Konsumgutcharakter hat, etwa im Fall eines Seniorenstudiums.

➔ Für diese Sichtweise spricht auch, dass Ausbildungsdienstleistungen der Hochschulen typische Merkmale eines privaten Guts aufweisen: Ein Nutzungsausschluss ist nicht nur möglich, sondern wird auch durchaus in Form des Numerus clausus und anderer Zugangsbeschränkungen praktiziert, das heißt, die Studenten rivalisieren um die angebotenen Ausbildungsplätze.

➔ Aus diesem Merkmal, das eine Hochschulausbildung als privates und damit im Prinzip marktfähiges Gut qualifiziert, kann gefolgert werden, dass eine staatliche steuerfinanzierte Bereitstellung derartiger Ausbildungsdienstleistungen nicht zwingend erforderlich, ja sogar nicht sachgerecht ist. Denn wenn eine Hochschulausbildung ein privates Gut ist, können Bereitstellung und Finanzierung dieses Guts prinzipiell auch über Märkte und damit über Studiengebühren, das heißt preisfinanziert organisiert werden.

➔ Die Bewertung der Studiengänge mit einem Preis hätte den Vorteil, sowohl auf Seiten der Nachfrager als auch bei den Anbietern, das heißt den Hochschulen, effizientes Verhalten zu fördern.

Eine hoheitliche Funktion des Staates würde bei einer privaten Produktion des Gutes „Hochschulausbildung“ dann zwar nicht entbehrlich, wohl aber auf die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen, das Setzen von Qualitätsstandards bei der Anerkennung von Abschlüssen und gegebenenfalls auch hinsichtlich der Qualifikation des Lehrpersonals beschränkt.

Das spricht alles für Studiengebühren.

Und wie sieht es nun aus mit möglichen Gegenargumenten – zumindest gegen eine vollständig private Finanzierung der Hochschulausbildung?

Die skizzierten modelltheoretischen Überlegungen wie auch die daraus resultierende Empfehlung einer ausschließlich oder zumindest weitestgehend privaten Hochschulfinanzierung sind nicht problemadäquat, denn es werden wichtige Unterschiede zwischen Humankapitalinvestitionen und Sachkapitalinvestitionen ebenso ausgeblendet wie die vielfältige und auch durchaus wünschenswerte Verschränkung von Forschung und Lehre.

Das wichtigste Argument gegen einen Verzicht auf eine staatliche Finanzierungsbeteiligung im Studienbereich sind die mit derartigen Humankapitalinvestitionen einhergehenden externen Effekte:

➔ Denn ein Studium schlägt sich nicht nur in einem späteren höheren Erwerbseinkommen der Absolventen nieder. Zahlreiche Studien belegen, dass bei einem hohen Anteil von Hochqualifizierten an der Bevölkerung auch die Arbeitsproduktivität von Erwerbstätigen ohne Hochschulabschluss steigt.

➔ Bildungsinvestitionen im tertiären Bereich bewirken eine Beschleunigung des technischen Fortschritts.

Wenn somit die gesamtgesellschaftliche Rendite von Hochschulabschlüssen nach Maßgabe dieser positiven externen Effekte über den sich in den persönlichen Einkommen der Absolventen niederschlagenden privaten Bildungsrenditen liegt, dann ist eine steuerliche Finanzierungskomponente bei der Hochschulfinanzierung erforderlich. Eine sich über kostendeckende Studiengebühren bei einer Belastung der Studierenden mit den gesamten Ausbildungskosten ergebende Einschreibequote wäre nämlich nach Maßgabe der nicht in das individuelle Investitionskalkül eingehenden positiven externen Effekte gesellschaftlich suboptimal, das heißt zu gering.

Und an dieser Stelle möchte ich Sie erinnern an die Abbildung in diesem Beitrag zu der Verteilung des öffentlichen Gutscharakters auf die einzelnen Bildungsstufen: Ausgehend von der beschriebenen bildungsökonomischen Einordnung müsste eigentlich die frühkindliche Bildung und Betreuung vollständig kostenfrei sein für die Eltern, die das in Anspruch nehmen (tatsächlich aber ist hier in vielen Bundesländern der Anteil der privaten, also von den Eltern zu tragenden Gebühren am höchsten im Vergleich zu den nachfolgenden Stufen des Bildungssystems), währenddessen die hochschulische Ausbildung durchaus – aus ökonomischer Sicht – mit Gebühren belegt werden könnte, denn der individuelle Nutzen auf dieser Ebene des Bildungssystems ist je nach Studienfach durchaus erheblich. Beispielsweise dadurch, dass man durch das Studium nach erfolgreichem Abschluss erheblich höhere Einkommen auf dem Arbeitsmarkt realisieren kann. Das alles spricht grundsätzlich für eine anteilige private Mitfinanzierung über Studiengebühren, wie immer man die dann ausgestaltet.

Nun wird allerdings ein Hochschulstudium, zumindestens wenn es sich um ein Erststudium handelt, in Deutschland so gut wie nicht mehr mit Gebühren belegt, außer Sie entscheiden sich für eine private Hochschule. Umgekehrt bedeutet das natürlich auch, dass das Studium über Steuermittel zu finanzieren ist. Und die Hochschulen sind in der Zuständigkeit der Bundesländer, die dann auch für die entsprechende Finanzierung dieser Bildungseinrichtungen zu sorgen haben. Aber gerade an dieser Stelle hört das Nachdenken über ökonomische Zusammenhänge nicht auf. Denn wenn man sich für eine Steuerfinanzierung der Hochschulausbildung entschieden hat, ist keineswegs die Frage beantwortet, aus welchen Steuerarten die dafür erforderlichen Mittel aufzubringen sind. Und diese Frage ist nun keineswegs trivial.

➔ Es gibt ganz unterschiedliche und überaus vielfältiger Form von Steuern in Deutschland. Geht man allerdings von dem Einnahmenvolumen aus, das man im Steuerbereich erzielt, dann gibt es neben so skurrilen Steuern wie der Sektsteuer oder der Vergnügungssteuer vor allem zwei große Steuerarten, aus denen sich das Steueraufkommen generiert: die Einkommenssteuer sowie die Umsatzsteuer. Zum einen handelt es sich um eine direkte, zum anderen um eine indirekte Steuer. Zu bedenken wären an dieser Stelle erhebliche Unterschiede zwischen diesen beiden Steuerarten. Ein überaus bedeutsamer Unterschied ist der zwischen einer progressiv wirkenden und einer regressiv wirkenden Steuer.

In Ordnung, bevor ich jetzt in die Tiefen und Untiefen der Steuerarten einsteige, was sich an dieser Stelle durchaus anbieten würde, gönne ich Ihnen erst einmal eine Pause, um das, was hier bislang ausgeführt wurde, bei Ihnen sacken zu lassen. Aber nicht wieder verlieren.